Alain Juranville

Psychoanalyse und Existenz

Entretien mit Wolfgang Brumetz

Wolfgang Brumet : Ich möchte mit einer Frage beginnen, die an die Thematik Ihres letzten Buches1 anknüpft. Lacan hat gelehrt, daß das Sprechen (dire) hinter dem Gesagten (dit) vergessen bleibt2, er hat das Begehren des Menschen definiert als etwas, was als solches nicht gesagt werden kann3 und an die Opazität des Signifikanten, der „als solcher nichts sagt“4, das Wesentliche der Dialektik des Sprechens und der Sprache geknüpft. Für Lacan ist die Existenz – in erster Linie die Existenz des Sprechaktes – das Nichtauszusprechende, Urverdrängte. Wie kann er sich nun von seinem Gesetz ausnehmen wollen, wie kann er seine eigene Intervention verstehen, die ja wohl in nichts anderem besteht, als das Sprechen für die Psychoanalyse thematisiert, vom Sprechen gesprochen zu haben? Besteht hier nicht ein Widerspruch?

Alain Juranville : Ja, der Widerspruch besteht, aber als positiver, wesenhafter. Als einer, der dem zeitgenössischen Denken, der Philosophie als Ganzer seit Schelling und Kierkegaard eignet, eben dem, was ich das Denken der Existenz nenne. Gegen Hegel und sein spekulatives Wissen ist dieses Denken der Existenz als Wesentlicher nachgegangen und hat sie, die aller Erkenntnis vorausliegen soll und damit selbst unerkennbar und unsagbar bleibt, im Sprechen selbst, im Sprechakt aufgewiesen. Natürlich tut dieses Denken nichts anderes, als von der Existenz, vom Sprechen zu sprechen. Nehmen Sie Heidegger – dem spekulativen, philosophischen Sagen des Sagens zieht er das „Ende der Philosophie“ vor, um aber dennoch, ob er nun will oder nicht, in unser aller Augen nichts anderes zu tun als Philosophie zu treiben, über das Denken nachzudenken, vom Sprechen zu sprechen. Dasselbe finden Sie bei Lévinas, wenngleich in einem positiveren Sinn. Lévinas spricht von einem „Verrat“ des Sprechens im (philosophisch) Gesagten, stellt aber bereits eine „Reduktion“ dieses Verrats (der fortbesteht) durch die Philosophie in Aussicht, wobei dem Sprechen nach und nach schon einiges eingeräumt wird.

Der Ort, wo jener Widerspruch seine ganze Positivität erhält, ist die Psychoanalyse, der analytische Diskurs. Bei Lacan kann man sich nicht mehr damit begnügen, fortwährend zu versichern, das Unbewußte sei Sprechen und als solches nicht sagbar, um zugleich selber ganz anders zu verfahren. Sicherlich werden bei Lacan der Signifikant, das Sprechen, das Symbolische stark herausgestrichen, also Elemente, die ihre Gültigkeit nicht in sich selbst, in der spekulativen Beziehung auf sich selbst, sondern nur in der Beziehung zu anderen Elementen besitzen (vergangenen, gegenwärtigen und vor allem kommenden). Aber es gibt eben auch – und zwar von Beginn an bis zu jenem so brillanten Seminar RSI von 1974/75 – die Affirmation des Sinnes, des Sagens, des Imaginären. Das ist durchaus im Sinne des analytischen Diskurses, nämlich um ihn von dem der Herrschaft abzugrenzen. Der „Faszinationswirkung“ des letzteren stellt Lacan die „Sinnwirkung“ des analytischen Diskurses gegenüber5, dem Orakel des Sprechens des Herrn das Sprechen des Analytikers, der nicht mehr Orakel ist als sein Patient. Von der ersten Sitzung jenes Seminars an heißt es: „Die [sprachliche] Zweideutigkeit, das Equivok ist nicht der Sinn. Sie ist für das Symbolische grundlegend, also für das, wovon das Unbewußte, so wie ich es strukturiere, getragen wird. Der Sinn ist das, wodurch etwas anderes anklingt als das Symbolische, nämlich – man kann es nicht anders ausdrücken – das Imaginäre.“6 Mit dieser Zweideutigkeit ist nun das Symbolische ganz generell gemeint, aber gleichzeitig auch das landläufige, falsche Symbolische des Orakels. Um das rein Symbolische in der Fruchtbarkeit dieser Zweideutigkeit freizusetzen, braucht es die Klarheit des Sinns. Lacan unterscheidet Sprechen [parole] und Sagen [dire]. „Das Sprechen gleitet sehr oft, läßt gleiten.“ – das ist der Lapsus – „ […] wir verlangen vom Analysanten, alles preiszugeben, was ihm durch den Kopf geht, was nicht heißt, daß das nicht lauter Blabla wäre, denn es gibt das Unbewußte. Weil es das Unbewußte gibt, gibt es in seinem Sprechen bereits etwas, was Knoten macht, gibt es bereits Sagen.“7 Die Deutung stützt sich auf die Zweideutigkeit, geht von ihr aus: „Wir haben nur eines, um uns des Symptoms zu erwehren: das Equivok […]. Einzig damit kann die Interpretation arbeiten.“8 Aber die Deutung leitet von der Zweideutigkeit des Sprechens über zum Sagen und zum Sinn, sie „konstruiert“ ihn. „Die Konsistenz“ – das ist das Imaginäre – „ist das, was sich selbst herstellt, was sich erfindet.“9 Die Deutung stützt sich auf die sprachliche Zweideutigkeit, arbeitet sie aus, zeigt darin die Wiederholungen auf, um einen Sinn, ein Sagen freizusetzen. „Das Sprechen ist für den Analysanten ein Objekt seiner Werktätigkeit. Wie steht es aber mit der Wirkung dessen, was der Analytiker sagt (denn er sagt)?“ Der Analytiker sagt, und dem Analysanten ist aufgegeben, zu einem ähnlichen Sagen zu gelangen, in welchem sich der Sinn entfaltet (Lacan sieht das Reale dieses Sinns als „mentalen Knoten“). Dieser Sinn, diese Bedeutung – wenn wir das hier zusammenwerfen – sind gewissermaßen sehr einfach, nämlich die Existenz selbst. Diesem Sinn haben wir uns zu fügen, aber wir produzieren, erfinden ihn auch ständig neu. Von Beginn an ist für Lacan „die gesamte analytische Erfahrung […] eine Erfahrung der Bedeutung (signification).“10 „Was die Analyse dem Subjekt offenbart, ist seine Bedeutung.“11 Und zehn Jahre später: „Die Interpretation ist eine Bedeutung, aber keine beliebige. Sie darf nicht verfehlt werden.“12 Ich würde also sagen, daß Lacan diesen Widerspruch [zwischen Sinn und Nicht-Sinn, A.d.Ü.] spannt wie einen Bogen. Der Sinn, das „Eine des Sinns“, welches „das Sein ist“, wie er sagt13, ist nicht als Illusion zu betrachten. Und doch wird es unvermeidlich zu einer solchen, etwa wenn Sie im darauffolgenden Seminar lesen: „Werde ich das fertigbringen, Ihnen etwas zu sagen, was ein Stück Reales wäre? Derzeit kann man sagen, daß Freud selbst nur Sinn produziert hat, und das nimmt mir alle Hoffnung.“14 Seine Position von 1974 nimmt Lacan 1975 zurück. Von diesem Sagen und Ent-sagen hat Lévinas in der Philosophie gesprochen. Die totale Wahrheit der Ontologie, die Konsistenz des Sinnes als solche zu setzen, ist für Lacan ausgeschlossen, etwa in seiner bekannten – vielleicht allzu bekannten – Formel, nach der man die Wahrheit nur halb sagen kann (mi-dire).

Woher kommt bei Lacan ein solcher Widerspruch, der verlangt, daß ein Term nur durch seine Beziehung zu allen anderen Termen (vor allem den noch nachfolgenden) und zugleich absolut, aus sich selbst heraus gelte? Das erscheint im analytischen Diskurs wieder: der Analytiker ist für den Patienten Objekt, Abfall, Objekt a, und zugleich nimmt er diese Position aus freien Stücken, ohne jeden Masochismus ein. So muß er für Lacan „aus der Idealisierung herausfallen, um dem trennenden a zugrundezuliegen, insofern als sein Begehren ihm erlaubt, in einer Art umgekehrter Hypnose selbst den Hypnotisierten zu verkörpern.“15 Genauer kann man den Analytiker „objektiv nicht situieren als [als das,] was man in früheren Zeiten einen Heiligen nannte. Ein Heiliger widmet sich wohlverstanden nicht der Nächstenliebe [charité]. Vielmehr macht er sich zum Abfall [déchet], er [décharite].“16 Ein solcher Widerspruch definiert für mich, wie für Lacan selbst, die Gnade. Sie entspringt aus dem Begriff des Unbewußten selbst, wenn es in der therapeutischen Beziehung richtig eingeführt wird: der Leidende geht zu jemandem, dem er bewußtes Wissen unterstellt. Aber für den Analytiker besteht das Unbewußte darin, dem Patienten zu sagen: die Wahrheit ist in dir selbst zu finden; sprich nur, und es wird ein Wissen daraus entspringen, ein Sinn sich knüpfen. Das heißt, er streicht sich als souveränes Bewußtsein aus. – Der Widerspruch steckt in der Psychoanalyse, aber sein Maß zu nehmen und die Lösung auszusprechen, das gehört dem philosophischen Diskurs an. Der, um sich auszusprechen, einer ähnlichen Gnade bedarf, aber das ist eine andere Geschichte !

W.B. : Die Psychoanalyse – und vielleicht kann man sagen: die menschliche Erfahrung ganz allgemein – ist also für Sie Austragungsort der Antinomien der Existenz. Aber worin bestehen diese Antinomien nun genauer? Wenn Sie davon sprechen, daß einem Term gleichzeitig aus sich selbst (wie etwa „der Signifikant ») und durch seine Beziehungen zu anderen Termen (wie im Falle der Dreiheit des Symbolischen, des Realen und des Imaginären) Geltung zukommt, handelt es sich da um die berühmte „Logik des Signifikanten“? Wenn Sie diesen Begriff aufgreifen17, wenn Sie die Auseinandersetzung mit der analytischen Philosophie ankündigen18, haben Sie vor, die Widersprüchlichkeit der Existenz in der Struktur der Logik selbst aufzusuchen?

A.J. : Sie sprechen die Lacansche Dreiheit von Symbolischem, Imaginärem und Realem an, und auch den Ausdruck „Logik des Signifikanten“, der von anderen eingeführt worden ist, und den ich ebenfalls verwendet habe. Ich möchte nun betonen, daß ich mich von einem gewissen Strukturalismus und von einer gewissen Darstellungsweise dieser Begriffe abgrenze, auch wenn sie von Lacan manchmal geteilt wird. Das Symbolische als Differenz hat natürlich existenzielle Tragweite – es ist Erfahrung von Endlichkeit. Aber diese Differenz wird zur bloß formalen, quantitativen und damit indifferenten, die nichts radikal Neues bringt. So etwa in der Wissenschaft, wo die Strukturen proliferieren, wo man aber von vorneherein weiß, daß sie sich nicht zur Einheit zusammenschließen, niemals zur absoluten Struktur werden. Damit die Differenz für das Subjekt ihre ganze existentielle Tragweite erhält – und für Lacan ist es das Begehren der Analyse, zur „absoluten Differenz” zu gelangen19 – , muß sie dessen vorgängige, schutzhafte Identität auflösen, muß sie in ihm einen radikalen Widerspruch aufzeigen, den es nicht mehr ohne weiteres lösen kann, indem es zu sich zurückkehrt. Diese Konfrontation mit der Differenz, mit dem Symbolischen der Sprache gelingt nur unter zwei Bedingungen. Erstens muß man anerkennen, daß die Lösung nur vom Anderen kommen kann, den man als solchen begehrt, der aber auch als absolut anderer Anderer, als absoluter Anderer unvorhersehbar bleibt, denn die Endlichkeit kann nur in einer Beziehung zum Absoluten erfahren werden. Das Imaginäre der Metonymie20 gewährt so einen Raum in der Bedeutung (der vom Bedeuten, von der Signifikanz produzierten Signifikation) und führt zur wahren Bedeutung hin. Zweitens aber muß man im Gegenteil sich selbst als absolut setzen, sich setzen als einen, der bereits vom Anderen empfangen hat, was man tatsächlich erst empfängt: die Konsistenz und neue Identität, welche die Lösung mit sich bringt. Denn die Endlichkeit kann nur vollständig erfahren werden, wenn man sie grundsätzlich als gut annimmt, sie seinerseits wiederum erschafft. Das ist für die Logik des Signifikanten das Reale der Metapher, die von dem Bedeuten, von der Signifikanz der Sprache ausgeht und diese in ihre ursprüngliche schöpferische Kraft wieder einsetzt.

Jede wirkliche Signifikanz, jede wirkliche Logik des Signifikanten ist aus der Metonymie zu verstehen, die diese Logik einrichtet, und darüberhinaus aus der Metapher, die ihr Wahrheitsprinzip ausmacht. In diesem Sinne habe ich vor, die Diskussion mit der analytischen Philosophie zu führen. Denkt man die Existenz und das Unbewußte, so kann man die Sprache nicht mehr als ein Mittel auffassen, durch welches sich das allein objektive Denken ausdrückt, sondern die Existenz ist objektiv Sprache, Signifikanz. Heidegger etwa identifiziert Sein (bzw Ereignis) und Sprechen. Rosenzweig gründet die Methode des „neuen Denkens“ auf die „Zeitlichkeit“, sie ist „sprachliche Methode“, weil „die Sprache an die Zeit gebunden [ist]; sie weiß nicht im voraus, wohin sie führt, und ihre Antworten kommen ihr von einem Anderen zu […] Ich kann die Antwort des Anderen nicht vorhersehen, weiß ich doch selbst noch nicht, was ich sagen werde.“21 Lévinas stellt die ethische Substitution als „widersprüchliche Trope“, als „Signifikanz des Einer-für-den-Anderen“ dar.22 Und Lacan fügt sich dieser Linie ganz natürlich ein.

Das Denken der Existenz und mit ihm der psychoanalytische Diskurs schließt es jedoch aus, diese exsistierende Objektivität der Sprache in einem neuen Wissen als solche zu setzen. Nun nimmt sich die analytische Philosophie ebenfalls die Sprache vor, sie behandelt die Objektivität aus der Perspektive der Wissenschaft, und verwirft in deren Namen Existenz und Unbewußtes als Illusion. Darin geht sie mit der gewöhnlichen sozialen Welt einig. Die Auseinandersetzung mit der analytischen Philosophie und ihrer Analyse der Sprache ist daher entscheidend, um die verhüllte (verdrängte, verleugnete, verworfene) Wahrheit der Sprache und der Existenz aufzuzeigen. Dabei berufe ich mich auf Wittgenstein. Im Tractatus, wo die Kritik gegen Frege und Russell sich richtet, erscheint im Herzen der (wissenschaftlichen) Logik als sog. Elementarsatz23 der Akt des Sprechens [parole] wieder, von dem jene Logik nichts wissen will. Wittgenstein stellt zuletzt diesen Sprechakt im Rahmen des Spiels der natürlichen Sprachen als die Fähigkeit dar, neue Sprachspiele einzurichten24, und was Wittgenstein darüber sagt, trifft sich durchaus mit den Figuren der Metapher und Metonymie. Ich habe das in meiner Arbeit „Philosophisches Wissen und Unbewußtes“25 gezeigt, aus der ich ein paar Stellen von Wittgenstein zitieren darf: „Die Wichtigkeit dieses Begriffs [der Blindheit dem Aspekt gegenüber] liegt in dem Zusammenhang der Begriffe ‘Sehen des Aspekts’ und ‘Erleben der Bedeutung eines Wortes’.“26 „Das Erlebnis beim Sprechen und die Absicht haben nicht das gleiche Interesse. (Das Erlebnis könnte vielleicht einen Psychologen über die ‘unbewußte’ Absicht belehren.“27 „Das Sprachspiel ‘Ich meine (oder meinte) das’ (nachträgliche Worterklärung) ist ganz verschieden von dem ‘Ich dachte dabei an …’. Dies ist verwandt mit: ‘Es erinnert mich an …’.“28 Sie finden also bei Wittgenstein auf der einen Seite die Aufmerksamkeit für den Aspekt, die Intention, in der ein sprachlicher Ausdruck gebraucht wird – das ist die Metonymie. Ihre kapitale Wichtigkeit für das Unbewußte unterstreicht Lacan, wenn er sagt, daß „die Interpretation jenen Faktor einer bestimmten zeitlichen Struktur [betrifft], den ich durch die Metonymie zu definieren versucht habe. Die Interpretation zielt letztlich auf das Begehren, mit dem sie in gewissem Sinne identisch ist.“29 Und auf der anderen Seite finden Sie die lebendige Erfahrung des Sprechens, die das Vollgefühl seiner Signifikanz vermittelt – das ist die Metapher. Und diese Erfahrung verdichtet, was Sie die menschliche Erfahrung nennen und erlaubt, sie bis zum Ende zu führen.

W.B. : Die Architektur Ihres letzten Buches30 ist von einer „metaphorischen Methode“ geprägt, die eine Anzahl von Grundbegriffen der Philosophie und Psychoanalyse in eine systematische Abfolge stellt, in der jeder Term als Allegorie des nächstfolgenden sichtbar wird, der seine Wahrheit darstellt. In einer solchen Bewegung wird, was sich „gemeinhin als unmöglich erweist“, die Metapher „bis zum Ende durchlitten“31; man könnte vielleicht mit Walter Benjamin sagen, der Mensch kann zuletzt „sich als Erfahrung aneignen, was längst als Erlebnis verweht war“32. Die Frage, die sich – besonders auch dem deutschsprachigen Leser – aufdrängt, ist nun die: besteht eine methodische Parallele zwischen Ihrem Verfahren als Philosoph, Benjamins Adaptation der Dialektik, und der Natur der psychoanalytischen Interpretation? Die dialektische Konstruktion etwa, die Benjamin von Goethes Wahlverwandtschaften gibt, beginnt mit dem mythischen Schicksalsbegriff (der Moira der Neurose), dem als Antithese die in den Roman eingeschobene Novelle von den „wunderlichen Nachbarskindern“ gegenübersteht. Diese Novelle wirkt wie ein Lichtstrahl, der von der Erlösung her auf die Szene fällt, sie führt drastisch die Möglichkeit vor Augen, mit der mythischen Ordnung durch eine existentielle Entscheidung zu brechen33. Umso mehr muß frappieren, daß die Zäsur nicht Benjamins letztes Wort ist. Ihm geht es um die „Rettung des Scheins“ an Ottiliens Schönheit, dessen mythische Zweideutigkeit – Ottilie bleibt stumm, sie ist gewissermaßen in die ethische Ordnung nicht eingetreten34 – sich der Versöhnung nicht absolut zu widersetzen scheint. Es gibt zwischen Benjamin und Adorno so etwas wie eine Diskussion um dieses dritte Moment. Wo Adorno „den bewußtlosen Mythos als Vorgeschichte abschaffen“35 will, entgegnet Benjamin: „Die Rettung ist eine zyklische Form, die polemische eine progressive”36. Geht diese Rettung mit dem, was die psychoanalytische Interpretation leisten kann, konform? Oder anders gefragt: wenn für Sie die Interpretation „zumindest implizit spekulativ ist“37, gehen Sie dann über die Lacansche Theorie der Interpretation als Metonymie, die berühmte „coupure“ hinaus?

A.J. : Ihre Frage trifft extrem genau das, worum es mir geht. Ich möchte zuerst zur “metaphorischen Methode” antworten und dann zur psychoanalytischen Interpretation und zu Lacan. – In der metaphorischen Methode wird jeder Term durch eine Metapher, und als Metapher, das heißt als Identifikation – Versammlung, Verdichtung – zweier verschiedener Terme eingeführt. Das eröffnet einen Widerspruch, den es zu durchmessen und aufzulösen gilt. Aber die Metapher kann gewiß nicht gleich im ersten Anlauf “bis zum Ende durchlitten werden”. Für den fraglichen Term bleibt ein Rest, den ich seine Wirklichkeit [réalité effective] nenne. Am Anfang steht die Objektivität, wie sie sich dem gewöhnlichen Bewußtsein darstellt, eben genau das, was Sie mit Benjamin das “mythische Schicksal” nennen, jene “ungeheure Grunderfahrung, daß Versöhnung […] nicht zu gewinnen sei, es sei denn durch die Stetigkeit des Opfers”38. Als zweites, wenn man auf der Wahrheit des Termes besteht und damit gleichzeitig seine mythische Reduktion denunziert, der “Lichtstrahl der Erlösung, welcher die Möglichkeit vor Augen führt, mit der mythischen Ordnung zu brechen”. Ich möchte aber betonen, daß das wirklich nur ein Lichtstrahl ist, eine Möglichkeit. Die Entscheidung ist noch nicht eigentlich gefallen, weil hier das wahre Gesetz noch im Gegensatz zur objektiv anerkannten, sozialen Welt steht, und man also de facto der mythischen Ordnung verhaftet bleibt.

Um nun wirklich mit dem falschen Gesetz zu brechen, wird ein neuer Term eingeführt, abermals metaphorisch. Dies entspricht dem dritten Moment, von dem Sie sprechen. Für Benjamin ist das die Rettung der Erscheinung, Ottiliens Bild, dessen “Zweideutigkeit”, wie Sie sagen, “sich der Versöhnung nicht absolut zu widersetzen scheint”. Rettung, Versöhnung ist tatsächlich eine “zyklische Form”, eine Wiederholung, in der der Mythos in seiner Wahrheit erscheint. Aber diese Wiederholung ist keine formale; der Übergang eines metaphorischen Terms zu dem, was in der Realität aus ihm wird, und von da zu einem neuen metaphorischen Term fällt mit der entfalteten Analyse des Termes zusammen, dessen Metapher tatsächlich bis zum Ende durchlitten wird, wenn auch der Weg durch unvermeidliche Momente der Verweigerung dieser Erfahrung und dieses Leidens führen mag. Sodaß man sich wirklich zuletzt “als Erfahrung” das aneignet, “was längst als Erlebnis verweht war”.

Zur Diskussion Benjamin-Adorno folgendes: im Denken der Existenz, welches aus Furcht, in Hegel zurückzufallen, die Identität als solche nicht setzen will, wird es immer einen Denker geben, der zeigt, daß man eben nicht umhin kann, Identität vorauszusetzen und sogar als solche zu setzen, und einen anderen, der vor der Versuchung warnt, die darin steckt. Adorno ist im übrigen keineswegs eindeutig; in seinem Kierkegaard gibt es die Idee der Rettung des Scheins, des Bildes39, und was Benjamin von Ottilie sagt, das sagt Adorno auf seine Weise von Kierkegaards Nix40. Wenn er aber am Ende der Negativen Dialektik den Anderen und das Absolute, mithin den absoluten Anderen, als “Gestalt von Hoffnung” darstellt, so hat er seine Weigerung, Identität zu setzen, durchgehalten und sie konsequent negativ dargestellt41, während für Benjamin Identität “dennoch vermutlich den obersten Begriff der transzendentallogischen [Begriffe] ausmacht und vielleicht wahrhaft geeignet ist die Sphäre der Erkenntnis jenseits der Subjekt-Objekt-Terminologie autonom zu begründen”42. Kurz gesagt, der Ausgangspunkt ist die Metapher; die Metonymie greift als zweites Moment der Realität ein und zeigt, daß die Metapher zunächst falsch, als mythische Komplementarität der Geschlechter aufgetreten ist, wie Lacan sagen würde. “Die Metapher zeigt nichts an als eben das: den rapport sexuel”43. Jenseits des mythischen Raumes aber geleitet die Metonymie zum Anderen als solchen. Linguistisch ist sie von der Metapher zunächst nicht zu unterscheiden, sie ist eben ein Wort, wo man ein anderes erwartete. Aber sie setzt voraus, daß der Sprecher auf seine schöpferische, metaphorische Kraft verzichtet hat und sie dem Anderen zuschreibt, welcher als wahrer Anderer sie ihm, der nun seine Endlichkeit anerkannt hat, zurückerstattet. Die Metonymie ist eine Metapher, die wegen ihrer anfänglichen Falsifikation auf sich Verzicht leistet und so sich erneuert – das ist das dritte Moment Benjamins.

Nun zur psychoanalytischen Interpretation und zu Lacan. Ich würde nicht sagen, daß die soeben beschriebene Bewegung über die analytische Interpretation hinausgeht, auch nicht über die Lacansche Metonymie. Die Interpretation befreit und vollendet die im Begehren gegenwärtige Metonymie. Für Lacan wendet sich das begehrende Subjekt an den Anderen und richtet an ihn seine Forderung, seine Frage (demande44) nach dem “letzten Grund” des Begehrens. Und der Andere scheint ihm zunächst mit einer Gegenforderung zu antworten, die “solche Dringlichkeit erhält, daß sie zum absoluten Gebot, zum Gesetz wird […] und die lautet: du sollst die nicht begehren, die mein Begehren war”45. Das ist ödipal: die im Begehren gegenwärtige Endlichkeit, aus welcher die Frage des Subjekts entspringt, wird von einem Anderen, einem Ichideal, im Grunde einem Überich, ausgestrichen. Indem sie eine solche Antwort, die ödipale Bedeutung, auf ihre Nicht-Bedeutung zurückführt, befreit und vollendet die Interpretation die Metonymie des Begehrens. Und indem sie sich dieser wie eine ganz andere Antwort widersetzt. Das Verbot wirkt zunächst als Frustration oder Versagung, weil man den letzten Grund nicht preisgibt und sich gegenüber einem verabsolutierten Anderen ausstreicht. Aber eben darin ist es wahre Bedeutung, wahres Gesetz des Anderen, und “muß uns von der Frustration zu jener noch zu definierenden Beziehung führen, die das Subjekt als solches im Begehren konstituiert”. So führt Lacan den Begriff der Kastration ein. Jenseits von Frustration und Metonymie kommt man zur Kastration und zur Metapher, wenn nämlich das Subjekt den Widerspruch auf sich nimmt und sich dem wahren Gesetz unterwirft – wie man vom Analytiker annimmt, daß er getan hat und bereit ist, wieder zu tun.

Die psychoanalytische Interpretation ist also sicherlich Metonymie, aber als solche eröffnet sie den Weg der Metapher – für Analysant wie Analytiker. Sie erschließt sich als ein Annehmen der Metapher. Lacan hat das kaum berührt, aber er führt darauf hin. Wohl stellt er “zwei Extreme der analytischen Erfahrung” einander gegenüber46 – einerseits das Urverdrängte, das Signifikant ist. “Was sich darauf gründet, um das Symptom zu bilden, können wir immer als Signifikantengerüst betrachten. Verdrängtes und Symptom sind homogen und reduzierbar auf ihre Signifikantenfunktion. Ihre Struktur läßt sich, auch wenn sie Aufeinanderfolge ist wie jedes Gebilde, in Termen von Gleichzeitigkeit schreiben.” Und andererseits die Interpretation – und hier spricht er von einer “speziellen zeitlichen Struktur”, die er als Metonymie definiert haben will. Es gibt also synchrone, paradigmatische Beziehung in absentia47 – das Symptom, welches Metapher ist48 – und diachrone, syntagmatische Beziehung in praesentia – die aus dem Intervall zwischen den Signifikanten “auftauchende” Metonymie, das “vom Subjekt in den Fehlstellen und Inkonsistenzen des Diskurses des Anderen ausgemachte Begehren (des Anderen). Jene Warum-Fragen des Kindes [zeigen] weniger einen Hunger nach Begründungen, sondern ein Auf-die-Probe-Stellen des Begehrens des Erwachsenen, ein Warum-sagst-Du-mir-das? welches immer wieder aus dem rätselhaften Grunde des Begehrens des Anderen heraufsteigt”49.

Aber Lacan sagt auch, daß sich die Metapher “von einer Diachronie herleitet” und daß “die Signifikanten in ihrer Gleichzeitigkeit sich nur aufgrund einer ganz bestimmten grundlegenden diachronischen Struktur konstituieren konnten. Die Diachronie wird von der Struktur bestimmt”50. – Wenn für Lacan “die Interpretation eine nicht beliebige Bedeutung” ist, so ist es jedenfalls “nicht diese Bedeutung, welche für die Ankunft des Subjektes wesentlich ist”, sondern die Tatsache, daß es “jenseits dieser Bedeutung sieht, von welchem Signifikanten, von welchem irreduziblen, traumatischen Nicht-Sinn es als Subjekt abhängt”. Entscheidend ist dieser Signifikant, der “als Wirkung der Interpretation auftaucht”51. Und hier wird man allerdings von einer metaphorischen Diachronie sprechen müssen. Jenseits der metonymischen Diachronie, wo das Begehren auf einen immer Anderen verweist, steht eine metaphorische Diachronie, in der sich das Subjekt das Gesetz gewordene Begehren aneignet, ein Begehren, welches sich nicht nur an den Anderen wendet, sondern auch von diesem erfahren wird. So wird das Begehren des Menschen zum Begehren des Anderen.

In der Tat kann Lacan aus seinem Diskurs heraus nicht ohne Reserve, ohne sich gleichzeitig zurückzunehmen behaupten, daß der Signifikant metaphorisch auftritt, daß der “traumatische Signifikant” einzig im Rahmen einer metaphorischen Schöpfung wiederkehren kann, in einer von einem Bild geleiteten realen Konstruktion. Und daß die Arbeit der Kur damit Beginn eines Werkes ist. Die analytische Interpretation ermöglicht, das Werk zu beginnen. Sie verschweigt den letzten Grund, welchen die philosophische Interpretation aussagt, und um dessentwillen sich die Philosohie, wie Benjamin es ausgesprochen hat, metonymisch an die Religion wendet, und den diese selbst metaphorisch, in “metaphorischer Methode” entfaltet.

W.B. : Sie behaupten mit Lacan, der Ödipuskomplex sei ein Mythos, eine Ausflucht vor der Kastration. Wer vor dem väterlichen Verbot haltmacht, vermeidet die Erfahrung, daß jenes absolute Objekt des Begehrens, für welches die Mutter steht, letztlich nicht existiert52. An die Stelle der imaginären Kastration Freuds (dem Respekt des Verbots) setzt Lacan die symbolische (das Fehlen des Dings). Aber wird nicht in beiden Fällen der Verzicht zur Doxa, zur präetablierten Norm, und gerät dadurch in Widerspruch zum Begriff des Begehrens als Setzen einer möglichen Fülle? Muß nicht das ungezähmte Begehren sich der Kastration in jedem Falle widersetzen? Für Lacan ist doch der Held der Tragödie, der das Sakrileg des Inzests begeht und den Doppelsinn des Wortes “erkennen” in sich vereinigt, eben derjenige, welcher am Ende sich vom Komplex befreit. Führt eine Dialektik der Rettung, wie Sie sie konzipieren, nicht dazu, nach der Wahrheit des Ödipusmythos zu fragen? Wenn Sie die Sublimation nicht etwa als ein Anerkennen, sondern im Gegenteil geradezu als Verneinung der Kastration definieren53, heißt das nicht, daß für Sie im ödipalen Begehren gleichzeitig der einzige Weg steckt, sich die Kastration anzueignen, um letztlich “die Mutter wiederzufinden”? Benjamin sagt: “nur der Liebende kann es bezeugen, daß Wahrheit nicht Enthüllung ist, die das Geheimnis vernichtet, sondern Offenbarung, die ihm gerecht wird”54. Gerät nicht Lacans “rapport sexuel” zur Allegorie seiner “métaphore paternelle”55?

A.J. : Ich denke, dieser Satz Benjamins wird klar mit Rosenzweigs Unterscheidung von “unwesentlichen Wahrheiten wie 2×2=4, über die man sich leicht verständigt” – etwa die der Wissenschaft, die das Mysterium zerstören -, und andererseits jener, die sich nur bewähren, indem der Mensch (oder sogar alle Menschen) sein Leben daransetzt56 – sagen wir, die existenziellen oder besser messianischen Wahrheiten, deren Offenbarung dem Mysterium gerecht wird. Denn Mysterium gibt es, weil es Endlichkeit gibt, weil die Wahrheit uns nur von der Begegnung und Offenbarung des Anderen zukommt und zuvor im Mysterium bewahrt ist, das sich stets erneuert, weil wir mit jeder Erfahrung den Anderen von neuem zu empfangen haben.

Daß der rapport sexuel Allegorie der väterlichen Metapher ist, würde ich damit erklären, daß eine Frau den schöpferischen Akt dieser Metapher – die einem Mann (und ihrem eigenen Namen) den Namen des Mannes substituiert und sie beide zu Vater und Mutter macht – nur vollzieht, indem sie diesen Mann zugleich sexuell begehrt. Aber die Metapher verweist immer auf Gott als absoluten Vater, und auf den menschlichen Vater als sainthomme. Und nur insofern ist der rapport sexuel die Allegorie – und nicht die Fälschung – der väterlichen Metapher, als die Metonymie eben auf jenen absolut Anderen jenseits des Mannes verweist. Die Metonymie ist prophetisch wie die Metapher poetisch, ohne sie gibt es keine Allegorie.

Daß der Mythos das Fehlen des Dinges vorzeichnet, das liegt, so scheint mir, daran, daß Oedipus nicht weiß. Er weiß nicht, daß es sein Vater ist, den er getötet, und daß es seine Mutter ist, die er geheiratet hat. Im Phantasma wollte er aber eben das: seinen Vater “als solchen” töten, seine Mutter “als solche” besitzen. So hört das Ding [la Chose57] nicht auf zu fehlen, und als der Held zum Wissen sich aufmacht, um nun wirklich der Wahrheit des Mythos sich zu bemächtigen in seinem glücklichen, aber seltenen und waghalsigen Unterfangen, das letzte Wort über das Begehren wissen zu wollen58, so muß er jenen Mangel anerkennen, der noch immer da ist, trotz der vollbrachten Tat. μη φυναι, lieber nicht sein, ist sein letzter Schluß59. Was aber die der Tragödie eigene Grenze auch dem entschlossensten Helden nur zu beginnen gestattet, das kann der Patient in der Analyse zu Ende bringen. Er kann wiederholen, eben weil der Rivale, den er besiegt, nicht sein Vater und die Frau, die er erobert, nicht seine Mutter ist. Sodaß am Ende der Wiederholung nicht das ursprüngliche mütterliche Ding steht, sondern ein wirklich absolutes Objekt, ein Werk. Im Werk erschafft man das Ding aus sich selbst wieder und hat darin am absoluten Werke teil.

Es ist also wirklich, wie Sie sagen, das ödipale Begehren, wodurch man sich die Kastration aneignet. Aber nur indem man wie der Ödipus der Tragödie, der “keinen Ödipuskomplex hat”60, nicht vor der Faszination der Herrschaft innehält und sich nicht, von Haß, Schuld und Furcht verführt, im “Dienst an den Gütern”61 verliert. Nur indem man wie der Held der Tragödie “durch alle Passionen hindurchgeht, in die sich der Mensch gewöhnlich verstrickt” und vor ihnen “vollkommen besteht”62. Und nur indem man erkennt, wie man das Objekt seines Begehrens ohne Unterlaß fälscht, und doch nicht aufhört, nach ihm zu verlangen.

Sicher ist das Begehren des tragischen Helden63 wie das des Analysanten “widerspenstig”, “ungezähmt”. Aber es ist die Verantwortung des Analytikers, nicht auf die “Bezähmung des perversen Genießens” auszugehen64. Das Genießen ist da, furchtbar in seiner Brutalität, aber es ist nicht zu zähmen, sondern in etwas Anderes einzuschreiben. Ganz allgemein ist das Begehren nicht zu bezähmen – das hieße es in den Dienst an den “Gütern”, am gewöhnlichen Sozialen zu stellen. Die Gnade [la grâce] des Analytikers nimmt es im Gegenteil in seiner Wildheit, in seiner Ungeschlachtheit als Ding, welche ja auch Freiheit ist – und diese Wildheit wird sich beruhigen. Das Begehren zu zähmen, hieße dem Überich nachzugeben, wie in jenem Du!, von dem Lacan spricht, und in dem er die Versuchung aufzeigt, “jenen Anderen, den vorgeschichtlichen, unvergeßlichen Anderen, der uns plötzlich überraschen und uns von der Höhe seiner Erscheinung herabstoßen kann, zu beschwichtigen”65. Diesem “Du der Beschwichtigung, das nichts beschwichtigt” mit einem “Ich” zu antworten, “wenn uns etwas auferlegt oder zugemutet wird” – daß heißt gerade nicht zu antworten. Denn “was ist das, dieses Ich? Ich ganz allein, was ist das? – wenn nicht ein Ich der Entschuldigung, ein Ich des Von-sich-Weisens, ein Ich des ‘mit mir hat das so gut wie nichts zu tun’”66. Ödipus gibt dem Überich der Sphinx nicht nach, er läßt sich nicht “von der Höhe seiner Erscheinung stürzen”. Er stiehlt sich nicht weg, er antwortet. So wie man das vom Psychoanalytiker erwartet und auch sein Patient es wird tun müssen.

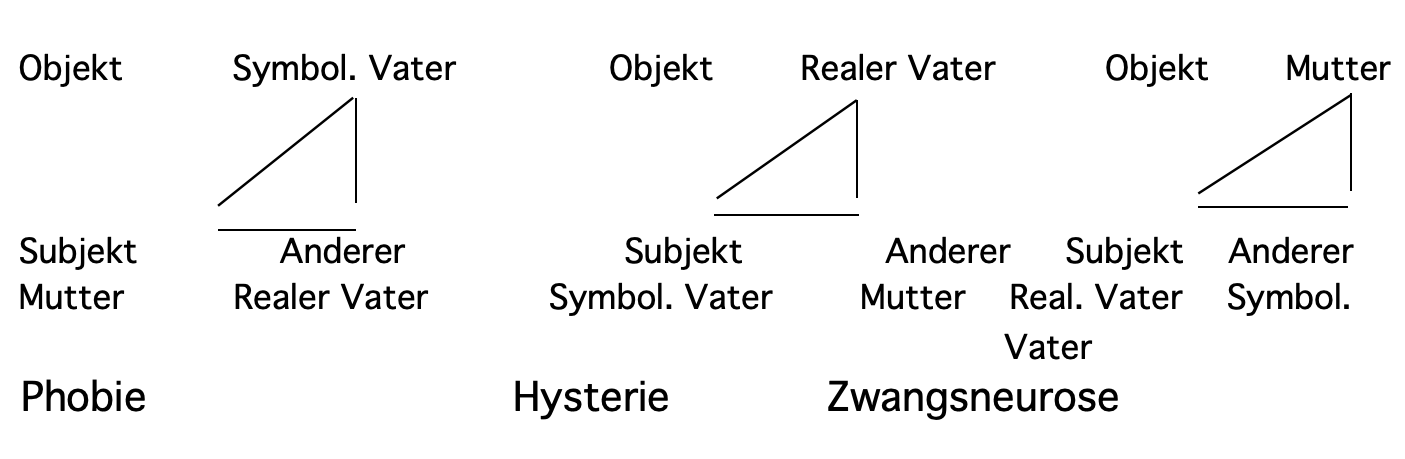

W.B. : In Ihrem Buch Lacan und die Philosophie haben Sie durch die systematische Anwendung der Lacanschen “Vierteldrehung”67 eine Darstellung der Neurosen (und der Perversionen) gegeben, die die Klinik Freuds und Lacans konsequent formalisiert. So gewinnen Sie durch Rotation des Lacanschen Dreieckes Mutter-realer Vater-symbolischer Vater gegen das “symbolische Ternion” Subjekt-Objekt-Anderer eine Artikulation der drei klassischen Pathologien Phobie, Hysterie und Zwangsneurose68:

Kann man nun diese verschiedenen Neurosen auch unter dem Gesichtspunkt der Existenz ins Auge fassen, ist die von Lacan aufgewiesene Dimension der neurotischen Frage nicht eine besondere Weise, sich den Widerspruch zu vergegenwärtigen, welcher die Existenz ausmacht? Kurz, ist die Neurose für Sie so etwas wie ein unvollendetes Sprachspiel69? Und weist Ihre “metaphorische Methode” einen Ausgang aus der Neurose, indem sie den Widerspruch entwickelt und ihn zu Ende führt?

Kann man nun diese verschiedenen Neurosen auch unter dem Gesichtspunkt der Existenz ins Auge fassen, ist die von Lacan aufgewiesene Dimension der neurotischen Frage nicht eine besondere Weise, sich den Widerspruch zu vergegenwärtigen, welcher die Existenz ausmacht? Kurz, ist die Neurose für Sie so etwas wie ein unvollendetes Sprachspiel69? Und weist Ihre “metaphorische Methode” einen Ausgang aus der Neurose, indem sie den Widerspruch entwickelt und ihn zu Ende führt?

A.J. : Erlauben Sie mir zu bemerken, daß es sich nicht darum handelt, einen Ausgang aus der Neurose zu finden – bloß darum, ihre pathologische Seite abzulegen. Die Neurose als konflikthafte Beziehung zur vorgegebenen sozialen Welt ist etwas entschieden “Positives” – wie auch die Perversion und die Psychose, jene “existentialen Strukturen”, wie ich sie nenne. (Ich werde in Kürze, in Bezug auf Geschichte und Politik, auch von “historialen Strukturen” sprechen und die Lacansche Theorie der Diskurse wiederaufnehmen70.) Man muß keine Furcht vor der Neurose haben, sondern sie zu Ende führen, daß heißt an ihr jene Wahrheit sichtbar machen, die Freud ihr gegeben hat – ohne das freilich in dieser Form zu sagen, denn dazu braucht es die Philosophie.

Die Neurose71 als Identifikation mit dem Subjekt, mit der Subjektivität, setzt ein Engagement in einer Arbeit voraus, eine Negation dessen, was die soziale Welt als Regel vorgibt und an Möglichkeiten bereithält. Der Neurotiker begnügt sich nicht mit dem Spiel der sozialen Welt, mit diesem Sprachspiel; weder mit der Rolle, die er darin innehat, noch mit dem Spiel als solchem. – Ebenso übt die Perversion72 als Identifikation mit dem Objekt, mit der Objektivität, eine Anziehungskraft aus, die ein neues Spiel ins Leben ruft. Und diese Kraft kann von einer wahren Objektivität ausgehen (etwa dem zum Tode verurteilten Sokrates, von Jesus, von den Werken ganz allgemein) oder von einer falschen (in der gewöhnlichen Perversion). Die soziale Welt verurteilt gewöhnlich jede “Perversion” außer derjenigen, auf welcher sie selbst beruht. – Noch die Psychose, als Identifikation mit dem Ding [la Chose], ist Wille, sich als Ursprung zu behaupten. Nämlich indem man aus dem Spiel bleibt, sich aus dem sozialen Spiel heraushält. Aber nur von da aus ist es möglich, ein neues Spiel einzurichten. Lacan betont, daß eine solche psychotische Versagung sich am Grunde jeder Neurose findet, und daß der Analytiker ihr einen Platz einräumen muß73.

Die Arbeit der Kur ist daher, die grundlegenden Passionen, seine Passion74 zu durchschreiten – und zwar bis zum Ende. Lacan sagt das auf seine Art: “Die Würde des Neurotikers macht der Wunsch aus, zu wissen, was in dem, wovon er die Passion ist, in der Wirkung des Signifikanten, an Realem steckt”75. Und in der Ethik: “Weil sich der Held [in der Struktur] zurechtfindet, geht er durch alle Passionen hindurch, in die sich der Mensch gewöhnlich verstrickt; in ihm sind sie rein, und er besteht vollkommen vor ihnen”76. Ich habe dasselbe von Christus gesagt, und von Igitur (im Gedicht Mallarmés)77. Ein solches Durchschreiten führt von der Angst über Schuld und Scham bis zur Furcht. Man kann sagen, daß sich diese Arbeit nach der metaphorischen Methode vollzieht. Die Infragestellung der gewöhnlichen sozialen Welt und der Position, die man darin innehat, folgt aus einer metaphorischen Identifikation. Die man psychotisch eingegangen ist – eine “Narrheit” [folie], wie man sagt -; die, zu Ende geführt, pervers eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübt; und die neurotisch ertragen werden muß, in Geduld und Leiden. Aus ihr können dreiteilige Strukturen hervorgehen, vierteilige (Werke), fünfteilige (Geschichte) oder zuletzt sechsteilige (Wissen). Bei den vier Passionen, die jedes Werk impliziert, haben wir es mit einer quaternären Struktur zu tun.

Was die gewöhnliche, pathologische Neurose kennzeichnet, ist, daß diese Arbeit noch nicht getan ist und für den “Neurotiker” zu tun bleibt. Lacan spricht von einer Arbeit “des reinen Verlusts”: “Der angsichts des Begehrens verspürte Schrecken, aus dem sich die Neurose organisiert – das nennt man Abwehr -, ist gegenüber dem, was hier an Arbeit im reinen Verlust [en pure perte] stattfindet, nur eine armselige kleine Verschwörung.”78 Der Psychoanalytiker muß also, um es kurz zu sagen, in dem, was ihm der Patient an Träumen, Assoziationen usw an Material anbietet, das aufgreifen, worin diese Arbeit schon beginnt. Wittgenstein hat das bemerkt, wenn er von einer Interpretationsarbeit spricht, die “sozusagen noch dem Traum selbst angehört”79. Die verschiedenen Neurosen würde ich nun einfach von dieser aufgegebenen Arbeit her verstehen. Die Phobie oder Angstneurose gewinnt ihren Sinn aus der Identifikation mit dem Menschen im allgemeinen, sie ist die grundlegende Neurose, der “angesichts des Begehrens verspürte Schrecken”. Die Hysterie versteht sich aus der Identifikation mit der Frau, die Zwangsneurose aus der mit dem Mann. Darin entsprechen sie wirklich bestimmten Fragen, nämlich in den Widersprüchen, an denen man sich hier stößt. Lacan hat davon eine erste Formulierung gegeben, für die Hysterie die Frage “Bin ich Mann oder Frau?” und für die Zwangsneurose “Bin ich tot oder lebendig?”80. Ich komme darauf vielleicht noch zurück.

W.B. : Sie sprechen von Widersprüchen, die aus der geschlechtlichen Identifikation entspringen. Welche könnten das sein? Steht dies in Zusammenhang mit Ihrem Diktum, die menschliche Sexualität sei grundsätzlich pervers?

A.J.: In der sozialen Welt, aber auch in der analytischen Kur ist die Beziehung des existierenden „Subjekts” mit dem, was für es das Ideal verkörpert, von Faszination geprägt. Es gefällt sich darin, Objekt und Abfall dieses Anderen zu sein. Andererseits ist dies immer damit verbunden, daß sich diese Beziehung umkehrt, daß das Subjekt den Anderen, das Ideal seinerseits in Abfall verwandelt, in ein Sexualobjekt. Dieser Widerspruch ist der der Existenz selbst.

Das Subjekt, welches sich in Analyse begibt, der Neurotiker in seiner Aufmerksamkeit dem gegenüber, was in seiner Subjektivität sich zuträgt, weiß um diesen Widerspruch. Das initial Positive an seiner Neurose ist eben, daß er diesen Widerspruch gegenüber der gewöhnlichen sozialen Welt, die sich an Rollen hält, unterstreicht und so ihre Perversion denunziert. Aber das bleibt zunächst unwirksam, weil die Neurose als gewöhnliche, pathologische nicht wirklich die Arbeit tut, der sie sich verpflichtet – nämlich dem Widerspruch sich zu konfrontieren. Ebendas ist aber die Bedeutung der Analyse: sie versetzt das Subjekt in die Lage, der Neurose ihre Wahrheit zu geben und wirklich den Widerspruch zu durchlaufen bis an den Punkt, ihn seinerseits wieder zu wollen. Denn aus freien Stücken, ohne jeden Masochismus, läßt der Analytiker die Position des faszinierenden Ideals fahren und wird Abfall, indem er den Patienten als Ort der Wahrheit setzt. Das ist seine Gnade [grâce] – ein freies Wiederwollen des Widerspruches, welches dem Patienten dasselbe ermöglicht. Nicht weil der Analytiker in einer Art „umgekehrter Hypnose” zum selber Hypnotisierten, zum Abfall wird, wird die Beziehung von neuem pervers erstarren. Wohl ist er Objekt, aber ein „vom Begehren bewegtes”81, jederzeit bereit, sich in ein sprechendes und begehrendes Subjekt zurückzuverwandeln.

Ganz restlos kann allerdings niemand, weder Patient noch Analytiker, den Widerspruch auf sich nehmen. Jenseits der Perversion, welche in und außerhalb der Kur verführt und von der Arbeit abführt – man sagt, die (pathologische) Neurose sei eine verfehlte oder erträumte Perversion), ergibt sich daher eine irreduzible Perversion als Resultat der Arbeit selbst (auch wenn der Patient den Analytiker gerne da hineinzieht), und die Lacan am Ausgang der Analyse visiert, wenn für ihn „nach der Situierung des Subjekts in Bezug auf das Objekt a die Erfahrung des Urphantasmas zum Trieb wird”82. Und diese irreduzible Perversion, in ihrem Gegensatz zur gewöhnlichen Neurose und deren Traum einer reinen Liebe, ist nichts anderes als die Sexualität selbst. Die ich heute übrigens eher, auch wenn sie sich als pervers darstellt, in ihrem Kern als psychotisch bezeichnen würde. Denn wenn der Sexualtrieb den Anderen auf ein wertloses Objekt reduziert, um dann die Relation umzukehren und sich selbst zum wahrheitslosen Objekt des Anderen zu machen, so ist dieser Sexualtrieb im Grunde Todestrieb, allgemeine Reduktion des Lebendigen zu Abfall, Psychose, Verweigerung der Liebe.

Letztlich muß man diese Perversion mit ihrem psychotischen Grund, diese Sexualität als Ganze einfach aus Liebe, in und für die Beziehung zum Anderen als solchen, annehmen. Indem man die Rolle des Mannes oder der Frau akzeptiert, die als solche aus der Perversion kommt, aber aus einer Perversion, die ihrerseits ihre Wahrheit erhält, weil sie zum Werk führt. Das ist der in der Rolle des Mannes und der Frau implizierte Widerspruch. Aus Liebe diese grundlegende Perversion – nach einer hinreichenden Auseinandersetzung – anzunehmen, das ist das Ende der Analyse.

W.B.: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

(Aus dem Französischen von Wolfgang Brumetz)

Bibliographie Alain Juranville

Bücher

Physique de Nietzsche, Éditions Denoël, Paris 1973

Lacan et la philosophie, PUF, Paris 1984, 2.Aufl. 1988. Neuauflage bei Quadrige, Paris 2003. Übersetzt ins Spanische, Portugiesische, Japanische. Deutsch von Hans-Dieter Gondek, Lacan und die Philosophie, Klaus Boer Verlag, Augsburg 1990. Das vergriffene Buch ist in elektronischer Form günstig vom Verlag erhältlich (http://www.boerverlag.de/).

Der psychoanalytische Diskurs nach Lacan, RISS extra, Zürich 1994 (Eine Sammlung von 7 Artikeln in deutscher Übersetzung, im folgenden „PDL“)

La philosophie comme savoir de l’existence, Teil 1 Existence et inconscient, (in 3 Vol.: 1. L’altérité, 2. Le jeu, 3. L’inconscient, PUF, Paris 2000)

Aufsätze

La philosophie comme savoir, Les Etudes philosophiques 2 (1982), Paris, PUF

Psychanalyse et philosophie, Ornicar? 29 (1984), Paris, Navarin diff. Seuil

Au-delà du silence, Corps écrit 12 (1984), Paris, PUF

Psychanalyse et religion, Communio X 5-6 (1985), Paris, Éd. Communio

Droit, psychanalyse, politique, Psychanalyse à l’Université 41 (1986), Paris, PUF. Dt. in RISS 29-30 (1995)

La Chose lacanienne, L’Artichaut 3 (1986), Strasbourg, Éd. du Miroir. Dt. mit einem einführenden Entretien in RISS 4-5 (1987) und in PDL

Psychanalyse et histoire, Analytica 46 (1986), Paris, Navarin diff. Seuil

L’éthique avec la psychanalyse, Corps écrit 19 (1986), Paris, PUF. (Engl.Übers. in: S. Harasym (ed.), Levinas and Lacan. The Missed Encounter,State University of New York Press, 1998). Dt. in Fragmente 39- 40 (1992) Univ. Kassel und in PDL.

De la communication en psychanalyse, Frénésie 2 (1986), Paris, Éditions Frénésie

Le sujet de la psychanalyse, in: E. Guibert-Sledziewski und J.-L. Vieillard-Baron (ed.), Penser le sujet aujourd’hui. Colloque de Cerisy, Juillet 1986. Méridiens-Klincksieck, Paris 1988. Dt. in PDL.

La grâce de l’interprétation, Genos 3, Lausanne. Dt. in RISS 8-9 (1988). Dt. in RISS 8-9 (1988) und in PDL.

Lacan. Artikel in J.-F. Mattéi (ed.), Encyclopédie philosophique, Vol.3, PUF, Paris 1992

Sujet, individu, moi, dt. in H.-D.Gondek und P.Widmer (ed.), Ethik und Psychoanalyse. Vom kategorischen Imperativ zum Gesetz des Begehrens: Kant und Lacan, Fischer, Frankfurt 1994

L’écriture, Revue philosophique 2 (1994), Paris, PUF. Dt. in PDL.

Savoir philosophique et inconscient, Les Etudes philosophiques 4 (1995). Dt. in RISS 37/38 (1997).

Hommage à Emmanuel Lévinas, Revue philosophique 2 (1996)

Du malin génie de Descartes au surmoi de la psychanalyse, L’Ane 64 (1996)

L’Autre, le sexe et le savoir philosophique, Revue philosophique 4 (2001)

Masque, sexe et histoire, dt. als Maske, Geschlecht und Geschichte in: T. Schabert (ed.), Die Sprache der Masken, Königshausen und Neumann, Würzburg, 2002

Lacan penseur de l’existence, in: 2001 Lacan dans le siècle, Editions du Champ lacanien, Paris 2002

Inconscient et justice, in : Cités 16 (2003), PUF

in press

Les intentions de la philosophie. Intentionnalité et inconscient, Vortrag am Colloque « Intentionnalité et langage » der Universität Rennes I, 4/1998

De la structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vortrag am Colloque „Normes et structures“ der Universität Rennes I, 3/2001